BR Acima de tudo

Synopsis

Au nord de l’État brésilien du Para se trouve le plus grand bloc de forêts protégées au monde. Une zone de la forêt amazonienne de la taille du Royaume-Uni qui abrite une myriade d’histoires. Peuples indigènes, éleveurs de bétail, petits agriculteurs, descendants d’esclaves noirs, propriétaires d’entreprises et politiciens réfléchissent chacun de leur point de vue aux effets de l’extension possible de la route BR-163 dans la forêt, jusqu’à la frontière avec le Suriname. Le projet de l’autoroute est né à l’époque de la dictature militaire brésilienne et plane encore aujourd’hui comme une ombre sur la région. Ce film, cependant, ne parle pas d’une route. C’est un film sur les gouffres qui séparent ceux qui partagent la même terre.

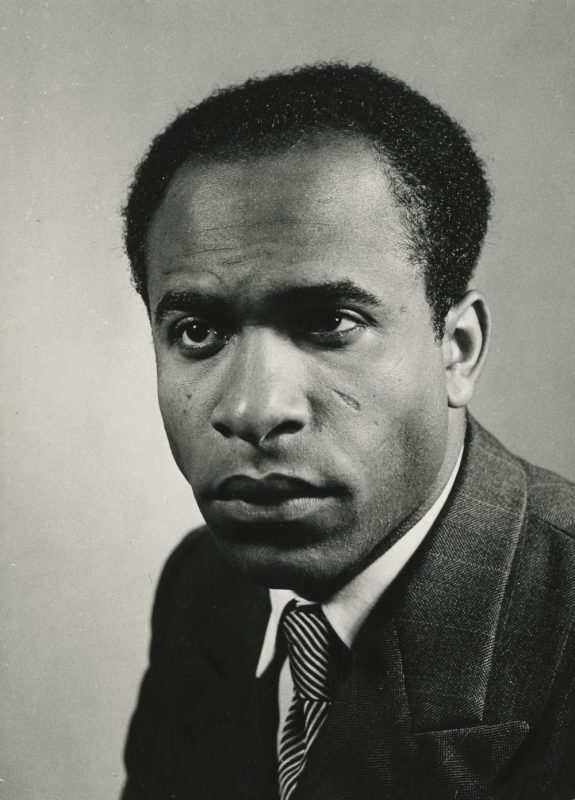

LE RÉALISATEUR

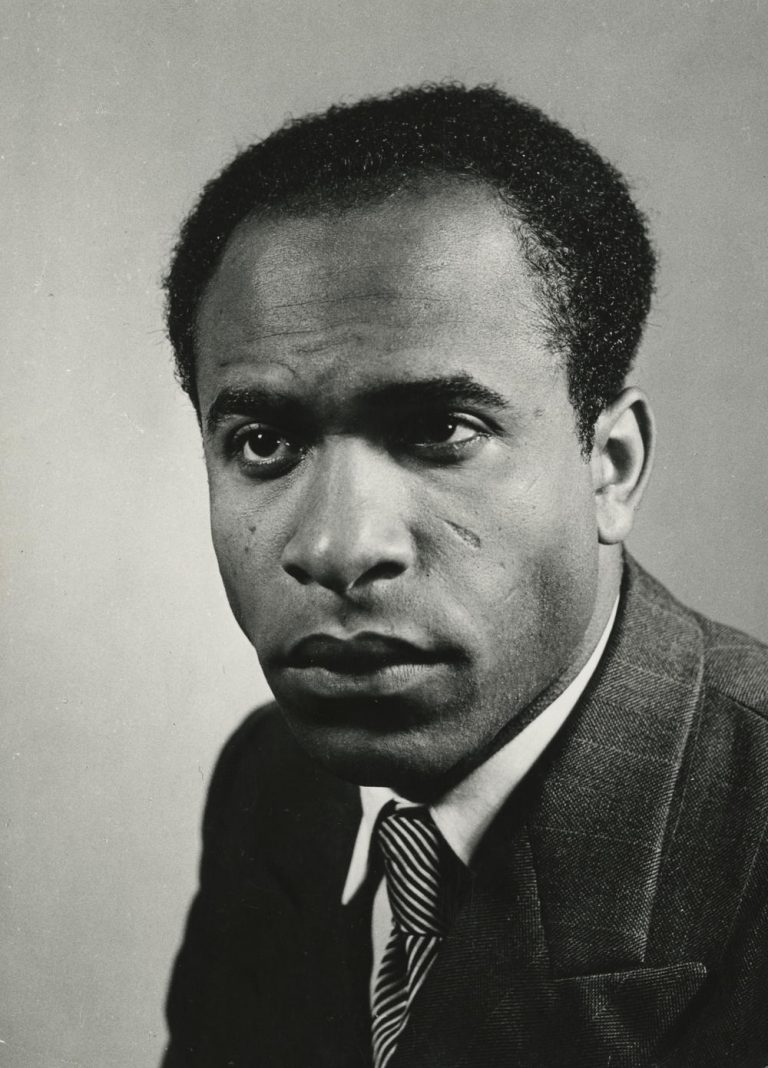

Fred RAHAL MAURO

Fred Rahal Mauro est un réalisateur de documentaires, photographe et monteur. Il s’est forgé dans le cinéma de guérilla. Ses productions sont axées sur les questions sociales, environnementales. Elles expérimentent le langage documentaire et sont dédiées à l’union du travail professionnel avec l’activisme personnel. Il a réalisé le film documentaire O Silêncio é um priez, et a été responsable des productions de Feu dans la forêt et Rio de Lama, toutes deux réalisées par Tadeu Jungle, et du récent Under a Pata do Boi, réalisé par Marcio Isensee e Sá.

Un film de Fred Rahal Mauro

Brésil / 2021 / 54’ / Portugais VOSTFR

Marcio Isensee e Sá, ((O))Eco

OÙ VOIR LE FILM ?